学会における発表スライドの作成方法

学会発表や講演において、スライドは非常に重要。

しかし、研究者としてのスライドの作り方を知らない方もいるでしょう。

そんな方に向けて、今回は学会発表におけるスライドの作り方をお伝えします!

スライド作成前の注意

スライドを作る前に注意すべきことは、その大会で認められているファイル形式です。

オンライン大会では自身のPCで画面共有を行いますが、リアル大会では会場に発表用のPCが設置されており、そのPCを通して自身が準備したファイルが会場スクリーンに投影されます。

そのため、用意されているPCで再生可能かどうかが重要となります。

講演や大会の規定や注意事項により、PowerPointなどの使えるソフトのみならず、そのソフトのバージョンまで指定されていることがほとんどです。

また、動画などを埋め込む際には、その動画のファイルサイズにも注意が必要となります。

会場にあるPCはマシンスペックが限られていることも多いため、特に注意が必要です。

動画やアニメーション効果を多用しすぎるとファイルサイズが大きくなるため気をつけましょう。

普段使わないPCである場合、事前に使い方を確認しておくとよいでしょう。

記載すべきものを忘れずに

次にスライドに記載すべき内容となりますが、昨今、口演や示説などの一般発表でも利益相反の記載を義務付けている学協会が多くなりました。

スライドの冒頭に表示することが多く、スライドのテンプレートが用意されていることも多くあります。

利益相反がある場合には学協会での審査が必要な場合もあるので、規定をよく確認しましょう。

また、実験に使用する機材や、研究対象についても、承認されているものかどうか、必ず明記が必要となり、こちらも学協会への確認が必要となる場合があります。

内容については、口頭での発表となります。冒頭の目的、最後のまとめ以外については、単なる読み上げとならないようなスライド作成とすることも重要です。

伝えるべき、伝えたい内容、その研究の独自性がわかる資料等を掲示し、口頭で説明する資料を心がけましょう。

学会発表スライドの構成

研究発表スライドの基本的な構成は以下になります。

①研究の背景

その研究に至った背景や関連する研究を説明します。

多くの人に興味をもってもらうためには、一般的な話題から専門的な話題に移行することが大切です。

いきなり専門的な話に入ってしまっては、専門外の聴者は理解できず興味を失ってしまいます。

自分の研究に興味を示してもらうため、初めは共感や理解を得やすい内容から始めましょう。

②研究の目的

その研究によって解決したい課題や立証したい仮説を説明します。

背景と結びつけることで、より納得しやすくなるでしょう。

研究の軸を示す、非常に大切なパートであるため、わかりやすさやインパクトに気を使いましょう。

③研究の方法

実験の手法や調査の方法を説明します。

なぜその方法にしたのか、他に良い方法はないかも含めて説明すると良いでしょう。

統計データを扱う場合、母集団の特性への言及も忘れずに書きましょう。

④研究の結果

研究の結果を説明します。

データを言葉や数字だけで説明するのではなく、画像や表、グラフを用いることでよりわかりやすくなります。

⑤研究の考察

得られた研究結果に対して解釈や意味付けを行います。

結果からどのような事実が導けるのか、研究の目的を満たせたかを提示します。

⑥結論

研究のまとめにあたります。

最終的にどのようなことがわかるのか、結論として一目で示すようにしましょう。

⑦今後の課題や展望

今回の研究では解決できなかった課題や、将来行うことができる関連研究を説明します。

質疑応答はこのスライドをもとに行うことも多いため、質問を想定しながら作成しましょう。

1トピック1スライドを意識して

1枚のスライドには、原則として1つの内容だけを書きましょう。

プレゼンテーションにおいて、煩雑さは命取りです。

文章の情報量の多く、複数の話題に言及するスライドでは、何を書いているのかわからなくなる危険があります。

1枚のスライドの内容をできるだけ絞ることで、シンプルで理解しやすくなります。

また、長い文章は箇条書きで表現すると1枚で見やすいスライドになります。

発表スライドのデザインテクニック

文字

本文のサイズは目安として20pt〜28ptを心がけましょう。

20ptより小さいと、聴衆から見えづらくなってしまいます。

逆に文字サイズが大きいと、レイアウトのバランスが悪くなってしまいます。

大きい会場の場合は文字が小さく見えるため、24pt以上あると安心です。

また、英数字の全角半角は統一化しましょう。

一般には以下のような表示ルールがあります。

・1桁の数字、3文字の英語は全角

ex)令和4年、PPT

・2桁以上の数字、4文字以上の英語は半角

ex)2022年、PowerPoint

フォント

スライド全体のフォントは統一化しましょう。

ページごとにフォントが切り替わると統一感がなく、煩雑とした印象を受けます。

また、明朝体よりも文字の線が見やすいゴシック体の方が好まれます。

オススメのフォントは以下になります。

・メイリオ

・MSゴシック(Windowsのみ)

・ヒラギノ角ゴシック(Macのみ)

特にメイリオフォントは、研究発表スライドに使われることも多いオススメのフォントです。

配色

スライドの背景には白色を使うことがおすすめです。

研究発表の場においては「見やすさ」が最重要。デザインに凝る必要はなく、シンプルで見やすい白色が良いでしょう。

文字や見出しについて、使う色は原則3色以内を心がけましょう。

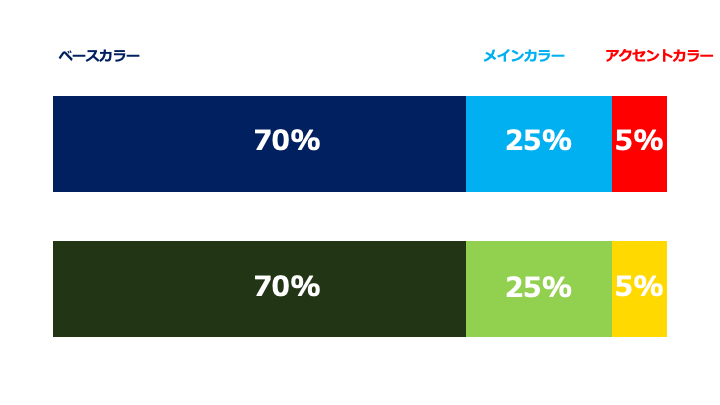

使用する色は、目的に合わせて以下の様に分類できます。

・ベースカラー

主にスライドの本文で使用します。

彩度や明度の高い色は避け、黒や紺色を採用するとよいでしょう。

・メインカラー

見出しやボックスなどの装飾に使用します。

メインカラーはベースカラーから明度や彩度を調整して作ることで、同系色で統一化された配色になります。

・アクセントカラー

スライド中の強調したい箇所に使用します。

画面上で目立つ色を採用しましょう。

色の配分はベースカラー70%、メインカラー25%、アクセントカラー5%が理想とされています。

これらの色使いを意識すれば、初心者でも綺麗な配色を実現できます。

グラフ・図表・画像

説明の際には、適切にグラフや図表、画像も入れ込みましょう。

特にデータの説明をする上でグラフは不可欠です。

言葉や数字だけではわかりにくいデータも、グラフにすることで一目で伝わるようになります。

文章だけの説明が続いてしまう場合は一部を表や図形で表すことで、見やすいスライドになります。

また、実験や研究成果の写真をスライドに入れ込むことで、聞き手は具体的なイメージをしやすくなります。

スライドが完成したら

見直しは念入りに

完成したスライドに何かミスはないか、時間をかけて確認することが大切です。

スライドを作った自分では間違いに気づかない可能性もあるので、研究室の先輩や教授、共同研究者に読んでもらってもよいでしょう。

学会発表に備えて

スライドが完成したら、自分の発表を客観視することが大切です。

学会賞を受賞する発表は、例外なく自分のスライドや発表を客観視できています。

限られた時間となりますので、スライドとは別に読み上げの原稿を用意し、録画などをしながらリハーサルを行うことをオススメします。

録画を自身で見直すことにより、伝わりづらい部分や、伝えたいことがさらりと流れてしまっていることに気が付くことができます。

また実際の発表では、レーザーポインタなどを用いて説明することで、聴講者へよりわかりやすい説明、飽きさせない演出も可能となります。

学会のことならSOUBUN.COM

論文に書き慣れていても、発表用の資料、また大会の規定に合わせた資料を作成するとなると、論文とは違ったコツが必要となります。

企業のプレゼンでないので、スライドに飾り付けは不要、内容で勝負となります。指導教員や先輩にも話を聞き、発表に臨まれてください。

SOUBUN.COMは、学術誌を専門に、80年の歴史があります。学会のことでお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にSOUBUN.COMまでお問い合わせください。